读《楚归晋智罃》

智罃(英)本是晋国将士,在楚庄王和晋景公的邲之战中不幸被俘。一朝被俘,就做了九年的阶下囚。

而那次战争中晋国还成功射杀了楚连尹(官名)襄老,虏获楚公子谷臣。

九年后,晋楚双方达成协议,晋国用(襄老的尸体和楚公子谷臣)换回在楚国的(智罃)。

话说都九年了,襄老的尸体还没腐烂吗?还是说送回一副骨头而已?至于为什么是九年后才有这个协议,其中还有他人在推波助澜。际遇这种东西,不讲时间早晚,只讲时机巧合,可以回顾一下《春秋第一美人42岁跟他私奔,为了爱情,男人竟会如此费尽心机》。

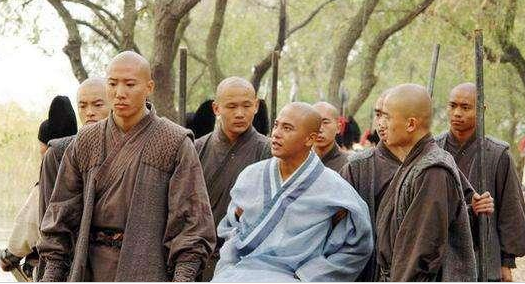

俘虏智罃要走了,当时才12岁即位两年的楚共王接见他,问了四个问题。

第一问:我关你这么久,你怨恨我吗?

第一答:

两国交战,我能力不够,“以为俘馘(国)”。

馘的意思是割下敌方战死者的左耳来计战功,战场的某种习俗规矩,这里和“俘”连用,就弱化了割耳的意思,直接翻译为被俘虏了。

“执事不以衅鼓,使归就戮,君之惠也”,

执事,官名,觉得翻译为将士、左右官员都可以;

衅(信)鼓,古代战场的祭礼,衅是用牲畜的血涂在新制成的器物上,衅鼓就是在战场上杀了俘虏取血涂在鼓上;

就戮,接受刑罚,接受诛杀;

整个句子就是说,楚王您的将士没有把我杀了取血涂鼓,现在还让我回国就刑,是您对我的恩惠。如此说来,我确实没什么能力,落到如此下场也是应该的,能去怨恨谁呢?

第二问:那我现在放你回国,你感谢我吗?

第二答:

两个诸侯国都在为自己的国家做谋划,以求减轻解除百姓的痛苦,

“各惩其忿以相宥”,

惩,克制;

宥,宽恕;

两国各自克制自己对对方的忿恨而相互宽恕。

双方交换释放“累囚”以成其好,

累(雷),捆绑,累囚就是俘虏的意思。

如此说来,两国建立友好关系,我不曾参与其中谋划,放我也不是为了我,而是为了国家的利益,我又能感激谁呢?

第三问:你现在可以回国了,要怎样报答我呢?

第三答:

“臣不任受怨,君亦不任受德”,

任,承担承受,这一句有翻译为“我不承受他人的怨恨”,感觉不太对,应该是他没有怨恨在内心要自己承担,所以翻译为“我无所怨恨”比较准确。

我无所怨恨,楚王您也不承受恩德(无所施恩),既然没有怨恨也没有恩德,不知道有什么要报答的。

第四问:即使是这样,你也一定要把你的想法告诉不榖。

不榖(谷),就是“我”的意思,不榖就是稻谷没有果实,表示此人绝后,为什么绝后,因为无德。诸侯一般以“不榖”、“不谷”自称,以谦称自己无德,和孤王、寡人一个道理。这谦虚得也太狠了。

第四答:

依靠楚王您的福佑,作为俘虏的我得以“归骨于晋”,

好喜欢这种说法,落叶归根,就是归骨于乡。

我回到晋国后,会发生三种可能。

一,晋君对我这个败将加以诛杀,我作为一代忠臣明士,无愧于心,死了也会不朽。

二,如果晋君按照楚王您的好意赦免了我,

“以赐君之 外臣 首”,

外臣,是本国臣子对于他国国君的自称,君之外臣,就是楚王您的外臣;

首,人名,荀首,智罃的老爸;

翻译为“把我赐还给我的父亲”。

到时我父亲荀首会向晋君请求在荀家宗庙按家法诛杀我这个败将,我作为一代忠臣明士,无愧于心,死了也会不朽。

话说好不容易从敌国换回来的人,拿回家来杀吗?

三、如果我父亲没能获得诛杀我的君令,就是晋君没同意杀掉我的请求,而让我继承祖宗世袭的职位,

“次及于事”,

次,按次序;

及,参与承担;

翻译为“再让我按次序来参与国事军事”。

当我率领军队去治理保卫晋国边疆时,即使再次遇到了楚国的将士,也不敢回避不对战,而是一定会竭尽全力拼死到底,绝对没有第二种想法了。

拼死护国是我作为人臣所应尽的义务,这就是我所要用来报答君王的东西。

这次对话下来,楚共王感叹:

“晋未可与争!”

“晋国是不能够与之相争霸的”,

但是个人觉得“未可”有“现在暂时还没可以”的感觉,楚共王的意思是,有智罃在,与晋国相争的时机不是现在。可没说晋国是永远都不可相争的。

后面的一句“重为之礼而归之”,

有翻译为“加倍礼待他,送他回国”

还有“隆重的为他举行归国典礼来送他回国”,

个人支持后者,虽然前者翻译的用词比较常见,但是多读几遍,加上“而归之”的字眼,就偏向了后面的翻译版本。

把智罃放回晋国,对于楚国来说到底是错还是对?对于晋国来说是福还是祸?接下来发生的事,就不是12岁的楚共王能够预测得到的了。

智罃实在是个优秀的治国之才,回国以后还打造出了“晋三驾而楚不能争”的强国局面。

还记得之前所说的“假道灭虞”“危如累卵”的荀息吗?就是那个愚忠的老大臣,为了晋献公盲目的遗愿,容忍骊姬之乱,让夷吾、重耳在外流亡的那个荀息,说真的,我差点忘了,但是历史不会忘,转着转着,怎么都会扯出千丝万缕的关系。

他就是荀罃(英)的爸爸的爸爸的爸爸。荀氏家族真是牛,其命运和晋国的国家命运环环相扣。

智罃(英),治国之大才,被俘九年回国后,被立为荀氏宗子,重新入仕从政。

晋悼公那年,晋楚两国还在争夺霸业要塞——郑国,听说郑国再次归附于楚,晋国这边赶紧商量对策。

“郑为中国之枢,

自来图伯(霸),必先服郑。

宁失十陈,不可失一郑也。”

郑国是中原的中枢要塞,

自古以来谋图霸业者必先要征服郑国,

宁可失去十个陈国,不能失去一个郑国。

那么应该怎样把郑国抢回来呢?毕竟郑国这块肉,抢来抢去的,也从来没有定主,晚上抱着它入睡的是晋国,早上楚国就抢走和它看日出去了,要怎样打这一战才好呢?

这时韩厥(绝)让出中军将之职,告老还乡,智罃上位。

智罃在手,天下晋悼公所有!

智罃提出了“疲楚”的战法。

“兵不可以数动,数动则疲,

诸侯不可以屡勤,屡勤则怨,

内疲而外怨,

以此御楚,臣未见其胜也。”

不能让军队在短时间内多次奔波,这样会身心俱疲,

不能让臣下在短时间内多次出勤议政,这样会有怨气。

使其内疲而外怨,我不认为楚国还有胜算。

那个“勤”,翻译为出勤、议政、上朝等,再想多一层,是不是也有可能指的是进贡呢?见一次天子、霸主,总要送一次礼吧,送多了就会让手下感到怨恨,也不是不合理的吧。

智罃的“疲楚”战略就是,

把晋国的四军之众,分而为三,还有几个附属国的军力也分别搭配,每次只用三分之一军队出征郑国,楚国必定来救,我军不迎战,退回。

等楚国退兵,我们第二支大军再次出征郑国,刚收兵回国的楚国就还要再次出征,我军还是不迎战,回国。

每次以我之一军,牵楚国全军,楚国来了求战不得,又不能不来,我军不会死伤,楚军则一定会跑断腿。

我晋有三大军队,收兵出兵就在一时间,楚国呢?且还在路上,不知是归途还是征途呢。

于是,晋三驾而楚不能争。

如此人才,楚共王当初是不是不应该答应交换人质呢?