应该不少人读过唐代诗人崔颢被誉为千古绝唱的名作《黄鹤楼》:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。”

过去读此诗时,就对“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”二句所用典故很感兴趣,尤其是鹦鹉洲背后的主人公──祢衡。

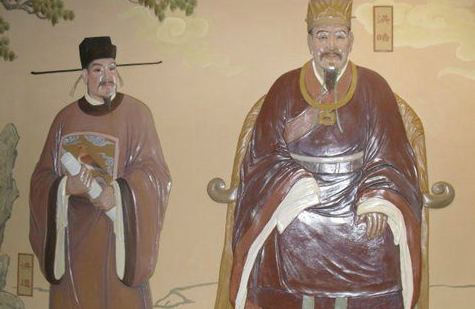

崔颢用祢衡的遭遇,抒发自己“少有才俊,但官位不显”的心事,也让千年以降的失意士子们登临感怀,深有共鸣。那祢衡,又是什么人呢?一、祢衡是怎么死的为好发狂言掉了脑袋

他是东汉末年一个自视甚高、恃才傲物的名士,他有文采、擅击鼓、好辩论,薄有才名,但此人一生只瞧得起自己,但凡外表、道德、文才、嗜好或政治立场带有瑕疵者,他都不屑为伍,更不愿效劳,只要不顺其心,张口便骂,因此短时间内就把名士圈的人脉都得罪了。而高傲的祢衡,偏又没有自己披荆斩棘、开创事业的才具,既然不能自己当老板,那一身本事,还是得找个首领来施展抱负。

祢衡少数的好友孔融(就是让梨的那位),十分赏识他的才华,身为孔子二十世孙的孔融,常将祢衡比作孔子第一门生颜渊,并多次向曹操举荐。但祢衡看不上外貌“(《三国志》:望之不似人君)”、又有重大道德缺陷的曹操,多次以高傲、狂悖的态度,当众羞辱曹操及其幕僚。时值汉末乱世,以“唯才是举”为集团核心的曹操不愿担负“害贤”的恶名,遂将祢衡遣送至荆州刘表处。

果不其然,祢衡又四处开骂,让刘表和荆州幕僚十分恼火,受够祢衡的刘表决定如法炮制,将他送到江夏太守黄祖处。而故态复萌的祢衡,又一次在宴席上得罪黄祖,而这次他没能逃过一劫,终被黄祖所杀。

黄祖事后因盛怒下杀死祢衡感到懊悔,于是下令厚葬,祢衡绝命之处,正是他留下名作《鹦鹉赋》的沙洲,此地后来被命名为“鹦鹉洲”纪念祢衡,这就是崔颢诗中所用典故的由来。是“傲骨”还是“傲慢”?

祢衡被杀之时年仅 26 岁,一辈子没干成什么大事,作品集在南北朝时期也因战乱而大多亡佚,传世作品仅少许碑文和辞采甚丽的《鹦鹉赋》,剩下的,就只有一堆得罪人的言论。

他死后舆论多有同情,不少读书人赞扬他“铮铮傲骨”,不屈从于当权者,勇于开口批评,然而事实上他真有风骨吗?只怕未必,他对于当权者的批判几乎毫无实质建设性,偏向一味谩骂,就连向来鼓励下属说真话的曹操,对祢衡的批评都无法忍受,更别提刘表和黄祖了。

祢衡一点都不傲骨,他有强烈的功名心,当曹操迎奉献帝于许都时,他怀揣名片去寻求仕途,可惜绕了半天,祢衡谁都瞧不上。如果他真有风骨,没有他看得起的老板,他可以像诸葛亮一样高卧隆中;或如后来的陶渊明,不为五斗米折腰,归隐山林、终日饮酒赋诗,躬耕以终。但他没有这样做,因为祢衡纯粹就是个盼望居要职,却又不愿费心打点人际关系的狂生。

他看到身居高位、掌握公资源者就眼红,非但不愿积极拓展人脉,打进权力核心,反倒屡次出言讥讽。他骂陈群、司马朗是杀猪卖酒小儿;骂荀彧虚有其表,只可用来吊丧;他骂赵融好食肉,尚可管理厨房膳食、请客吃饭……在他眼中,曹操幕僚的属官皆是酒囊饭袋,一无是处。

这是傲骨吗?这是傲慢!这是一个想得高官却不用心,终日大言不惭,最后庸碌至死的傲慢人物。自恃有才、眼高手低,人际关系经营失败的狂生,历朝历代都不缺货,现代职场,你我身边,都有着不同的“祢衡传人”。二、对现代人有什么启示那些不懂得经营自身的“祢衡传人”

祢衡传人们,在工作环境中不喜融入人群,不会也不屑趁职务之便,拓展业务人脉为己用,进一步让客户、合作厂商认识自己的才能,增加自己未来的可能性;对于同事的工作内容非常有意见,觉得同事做得很差,却又不愿意动手协助或接手;对主管、甚至是企业主的决策,时常嗤之以鼻,认为全公司众人皆醉唯其独醒,但除了「破坏性批判」,却又不提出实质解决方案。在职场上打滚多年,自身做不出任何代表作,而后,再以“大环境堕落、对生态失望”为由,离开公司。

如果在职时没有苦心经营人脉,当离职后,名字就会迅速消失。别人马照跑、舞照跳,不会有人把他想得太重要,过去公司的资源和人脉绝对不会跟着他跑。一个人离职时能带走什么?端看自己在职时到底多用心经营,放诸所有产业皆准。

祢衡传人离开职场后,由于志向远大,很难马上投入下一份正职工作。他们有些靠过去工作的积蓄在家待价而沽、有些靠少数好友引荐到其他领域工作、有些成为自由业者。但由于秉性未改,再入职场的结局通常如孔融举荐祢衡给曹操一般,在新职场不欢而散,孔融被曹操指责举荐非人,还要被祢衡埋怨介绍的老板素质太差,两面不是人,最后也不愿再推荐任何机会。祢衡传人的路,愈走愈往死胡同里去。

若走接案路线,祢衡传人或觉得价码低、或不爱比稿、或不喜欢作品被业主修改、或认为业主都不如他的创意奔放,或者,只是纯粹的懒散,就是提不起劲做……

总之,祢衡传人总能找到他看不顺眼的事,作为不适合接案的理由。赋闲期间,也会用各种管道鸣放自己内心的不满,对于如今在在线、圈内引领潮流的风云人物,做出的成果和风光都看不惯,他认为那本应是他该享有的一切,各种资源若掌握在他手中,他能做得更好。可惜他“因种种原因、个性如何使然,故不屑怎么去做”。“小人”得志,“君子”只能多年坐困愁城,有志难伸。

古今中外的祢衡,都不懂“人脉”不会凭空而来,个人品牌的苦心经营,也非一朝一夕之功。为何业界要找别人?为何过去任职时的人脉和资源,在离职后都像浮云般散去?因为向来罔顾人和、因为一贯眼高手低。只懂坐在家里等天上掉馅饼,连“坐而论道”都谈不上,因为这类人心中根本无道。当祢衡还是当诸葛亮,由你自己决定

有句职场流传甚广的劝世语,我认为有道理,就是“要学会怎么做事,先学会怎么做人。”若连基本的人际关系都常进退维谷,那更别谈要完成什么大事。祢衡的下场已被载入史册超过千年,但后世的祢衡传人,对于“人和”一事,似乎永远得不到历史教训。

时间换到现代,多少踌躇满志的学生走出校园,期待找间好公司大展鸿图,但现实是投了数十封履历石沉大海、杳无音讯。这时候除了怨叹“世人多有眼无珠”,更该想想读书人的偶像诸葛亮到底做了什么事前准备,能在求职时让老板“愿者上钩”?

祢衡的人生是否有解?有、也没有,因为解法是“改变自己待人接物的方式”。一个人可以自认无比优秀,但绝不要把旁人都当笨蛋。即便同侪无人能与之相提并论,也一定要学习从不同人身上找值得欣赏的优点,唯有如此,才能与不同的人才共事、进一步让他们的优点为己所用,海纳百川,才是“真正大才者”成功的要领。那为什么又说可能无解?因为江山易改、秉性难移,要祢衡这种人改变本性,直比杀了他还痛苦,改变本身就是最大的难题,但这点只能靠自己。

无论古代或现代,祢衡的案例都值得我们警惕。自认出类拔萃,却一再蹉跎光阴,空谈“有志难伸”,最终一事无成者,历史上的案例多如牛毛。理想永远挂在嘴边,而不用尽一切方法去实践,最终就只是嘴炮而已。

祢衡有什么作为?不知道;他有多大韬略?不清楚。因为他没机会施展才华,他的人生就结束了。

祢衡在荆州被杀时是 26 岁、诸葛亮在荆州受刘备三顾之礼时也是 26 岁。与祢衡生命画上句点的同龄,诸葛亮这条卧龙的事业才正要一飞冲天。这两位同时代的名士境遇,堪称后世求职者的两面明镜。两人当然都有才,但到历史盖棺论定之时,诸葛亮在诗圣杜甫笔下的评价是“诸葛大名垂宇宙”,留下了千秋不朽之美名;而自视甚高,人际关系彻底失败的祢衡,最终只得一片萋萋芳草的葬身之所。结语

世易时移,如今我们所生活的环境已非东汉末年那般的战乱年代,职场上的傲慢不会让人丢了性命,但恃才傲物、眼高手低、不愿融入人群,可能会让你缺少很多成功契机,最后只能推给“怀才不遇”,碌碌无为的虚度一生。

世间自认有才者多如过江之鲫,在职场上想大展鸿图,应当学诸葛亮,还是学祢衡?路怎么走,靠自己挑。

参考文献: