1.哥萨克是什么人

在俄罗斯、波兰,尤其是在乌克兰的历史上,哥萨克曾是一种非常重要的社会力量。

哥萨克对波兰一立陶宛联合共和国的抗争甚至影响了乌克兰民族的命运,使它最终并入了俄罗斯。 哥萨克的成员来自许多民族,其中最主要的是俄罗斯人和乌克兰人。

哥萨克形成于金帐汗国后期。 “哥萨克” —词源于突厥语,意为“自由人”。

鞑靼蒙古人征服基辅罗斯后建立了金帐汗国,主要通过“代理人征税制”在东北罗斯诸公国行使统治权,西南罗斯的一些公 国则分别并入了波兰和立陶宛。在后来被称作“乌克兰”的这片地区,魅靼蒙古人几乎摧毁了全部居民点,第聂伯河两岸变成了一片人烟绝迹的荒野。

15世纪,一些斯拉夫农奴和城市贫民不愿忍受魅靼蒙古人的统治以及波兰、立陶宛农奴制的压迫;开始逃向第聂伯河两岸以及黑海北岸德涅斯特河与顿河之间的草原。他们在那里从事耕作、放牧、狩猎、捕鱼、养蜂或采集野蜂蜜,成了不依附于地主、不受任何官方约束的自由人,即“哥萨克”。

为了保护自己,同时,多少也是受了鞑靼蒙古人的影响,他们结成了武装团体,经常袭击和抢劫鞑靼蒙古人。 最初的哥萨克武装团体在查波罗什 地区建造了一些由防御工事构成的营地,并将其称作“谢奇” ,这便是哥萨克的起源地。

查波罗什的“谢奇”内所有人权利均等,可以自愿入伙,也可以随时脱离。 “谢奇”营地实行自治,不承认任何官方统治者的权威,由人人都可以出席的拉达 决定营地的重大事务。

营地哥萨克武装组织的各级首领均由拉达选举产生,称为盖特曼 。随着加入哥萨克的人越来越多,营地的武装力量日益壮大,金帐汗国瓦解后,他们仍继续袭击鞑靼蒙古人和奥斯曼土耳其人。

17世纪初,哥萨克甚至两次袭击君士坦丁堡,重创了奥斯曼帝国的军队。为了利用和管制哥萨克,波兰一立陶宛共和国从16世纪起,开始建立“注册哥萨克”制度,收编部分哥萨克组成军队,由政府以实物形式发放军饷。

“注册哥萨克”成为哥萨克中比较富裕的人。 16世纪,波兰一立陶宛共和国政局平稳,农奴制进一步加强,地主领地向哥萨克聚居区大规模扩展,波兰和立陶宛政府不 断削减和限制哥萨克的权利与自由,并企图将哥萨克纳入农奴制的统治下,激起了哥萨克多次大规模起义。

1648年,鲍格丹•赫梅利尼茨基 领导的“哥萨克大起义”最终导致乌克兰与俄罗斯签订《鲍格丹•赫梅利尼茨基基本条约》,将乌克兰并入了俄罗斯。 从15到16世纪,南俄草原伏尔加河和顿河沿岸也出现了许多哥萨克聚居地。

这些哥萨克的来源比较复杂,既有不愿受农奴制束缚而逃亡的农民,也有一直生活在俄罗斯统治区域边缘地带的少数民族。 尤其是金帐汗国瓦解后,在统一的莫斯科公国边缘,连年战乱导致出现了大片无人地带,而莫斯科公国及后来沙皇统治的俄罗斯由于无力对这些地区实行有效控制,便有条件地将这些区域划给了哥萨克,使其成为哥萨克的自治领地。

沙皇政府还仿效波兰对哥萨克实行注册,使哥萨克逐渐发展成为具有沙皇雇佣军性质的一支重要军事力量。 20世纪初,俄国形成了顿河、库班、乌拉尔、外贝加尔、杰尔斯克、奥伦堡、西伯利亚、乌苏里、阿斯特拉罕、阿穆尔、谢米列臣斯克等11个哥萨克军区。

从1552年伊万四世攻打喀山汗国到1920年作为军事组织被解散,哥萨克在长达3〇〇多年的时间里参加了俄国所有对外战争和国内战争。 长期无拘无束的生活使哥萨克形成了放荡不羁的性格,而频繁的实战经历又使将士们骁勇善战。

哥萨克这些鲜明的特点使其成为许多苏俄文学艺术作品的主人公。

2.分析《静静的顿河》的主人公格利高里麦列霍夫的形象

葛利高里是一个探索追求的典型。这个善良、勤劳、纯朴的哥萨克身上具有哥萨克劳动者的一切美好品质。他身上又带着哥萨克时代的种种偏见。

哥萨克是俄罗斯民族中一个特殊的群体, 在长期的历史发展中, 形成热爱劳动、崇尚自由、粗犷善战的特质, 在沙皇愚民政策下哥萨克阶层又保留着许多中世纪生活特点和风俗习惯, 一种盲目的优越感体现在葛利高里身上。一方面, 可以看到哥萨克中下层人民的优秀品质如勇敢善战、勤劳热情、诚实正直和富有同情心。另一方面, 他又受到哥萨克落后传统和道德偏见的影响, 盲目崇拜军人荣誉, 把争取哥萨克人的生存权和自制权看得高于一切。葛利高里堕入匪帮, 是历史悲剧在葛利高里身上的体现, 是国内战争中哥萨克悲剧性曲折道路的延伸和深化, 而这种历史悲剧是带有历史的必然性的。葛利高里之所以毅然脱离匪帮,是具有历史的必然性。正因为这样造成他认识真理和接受革命的艰难, 他寻找中间道路的幻想在现实生活中一再碰壁, 在不到五年的时间里, 葛利高里两次参加红军, 三次投入白军和叛军, 同各种社会力量代表人物都发生过冲突。葛利高里的矛盾和痛苦显然与他所属的那个特定群体不可分开。透过他的悲剧命运, 反映在苏维埃政权的建设中一部分哥萨克农民主义现实主义的框架的命运。

3.苏联小说,讲的是哥萨克的故事

《静静的顿河》 肖洛霍夫

《静静的顿河》描绘了1912年至1922年间两次革命(二月革命、十月革命)和两次战争(第一次世界大战,苏联国内战争)中的重大历史事件和顿河两岸哥萨克人在这10年中的动荡生活,广泛地反映了哥萨克独特的风土人情,哥萨克各个阶层的变化、广大哥萨克在复杂的历史转折关头所经历的曲折道路,以及卷入历史事件强大旋涡中的主人公葛利高里的悲剧命运。

这部小说场景宏伟,画面生动;气势雄浑的战争和革命场面与细腻的日常生活场面相互转换,风景描写与人物心理变化彼此衬托;众多人物及其命运在历史事件的错综复杂中得到了深刻表现。正如肖洛霍夫写给高尔基的信中所言,他在《静静的顿河》中所写的“都是严酷的真实”,这一点是其最大的成就之一。本书另一成就是塑造了葛利高里的复杂形象。小说整个复杂而曲折的故事以他生气勃勃的登场开始,以他的痛苦、孤寂的下场结束。小说全部重大而多方面的内容都是通过他坎坷、艰难和最后毁灭的一生经历而联结成一个有机整体。他的形象得到小说里最多方面深入细致的描写,在他身上倾注着作者的全部思想和艺术激情。

小说的艺术成就也是很突出的。结构是庞大复杂的,但它大而严谨、杂而不乱。整部长篇小说共分四部八卷,由于作者的精心安排,情节的发展腾挪跌宕,故事演变曲折自然,头绪纷繁而线条分明,形成一个有机的整体,小说时空转换阔大,具有一种特别豪迈的气魄。对于整个故事情节的描绘,最明显特点是真实事件与艺术虚构的结合。同时采用粗犷浓烈和深微细腻交替使用的手法,真实再现俄国历史大转变时期时代的脉搏。《静静的顿河》的故事叙述,引用了许多民歌民谣,以很大篇幅描绘不断变幻的自然风光,极具乡土风情,同时达到烘托人物的目的。语言清新明快,技巧多样,实为不可多得的佳作。

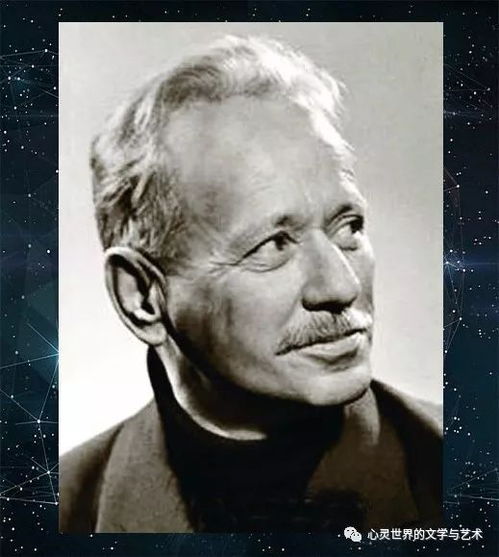

米哈依尔·亚历山德罗维奇·肖洛霍夫(1905—1984年) 当代最著名的苏联作家之一,具有独特艺术风格和世界声誉的文学巨匠。1905年5月24日生于顿河流域克鲁日林村的一个商店职员家庭。肖洛霍夫出生和长期居住在顿河流域,非常熟悉顿河哥萨克的风俗习惯。1918年当他在中学读四年级时,因国内战争开始而辍学。不久,就投身革命。1920—1921年担任卡尔金镇革命委员会办事员,并参加了武装征粮队,经常在草原上同匪帮作战。1923年参加了莫斯科共青团作家和诗人小组“青年近卫军”。1926年,发表第一部短篇小说集《顿河故事》。同年返回故乡,从事专业创作。

1965年,肖洛霍夫“由于他在描绘顿河的史诗式的作品中,以艺术家的力量和正直,表现了苏联人民生活中的具有历史意义的面貌”而获得诺贝尔文学奖。

为纪念这位世界著名的作家诞辰100周年,联合国教科文组织把今年(2005)定为肖洛霍夫年。

可以在这里找到此书:

/jingjingdedunhe/

4.静静的顿河怎么描写哥萨克变迁的

《静静的顿河》是苏联时期最著名的作家米哈依尔·亚历山大维奇·肖洛霍夫的代表作,它生动地描写了从第一次世界大战到国内战争结束这个动荡的历史年代顿河哥萨克人的生活和斗争。

《静静的顿河》通过对居住在顿河边麦列霍夫一家命运变迁的描写,揭示了战争给哥萨克人带来的巨大冲击及他们在这一系列社会变动中社会和思想上的矛盾与斗争。小说结构宏大,内容丰富,意蕴深邃,既展现了广阔而深厚的历史内容,有着史诗的沧桑与厚重,也入木三分地揭示了人性与爱情的深刻内涵,堪称世界文学史上的一朵奇葩。

5.静静的顿河中葛利高里

葛利高里的性格特征 葛利高里是出生在美丽的大草原上的哥萨克,他热爱劳动, 淳朴热情, 心地善良, 割草时误伤一只小野鸭,“心里发生了一种突然袭来的非常怜悯的感情”。

他本来过着宁静的生活, 可战争爆发了, 接踵而来的是大革命年代,“人都变得比狼还坏, 四周都是仇恨”, 然而, 葛利高里却努力保持着人的自尊和自信, 从未丧失良知和同情心, 没有堕落为野兽。他第一次砍死一名奥地利士兵, 内心受到极大的震动, 深沉的痛苦使他“人都变得瘦了”。

他同情惨死于战争的人, 尤其对被盲目的仇恨和偏狭心理所支配的滥杀俘虏和反人道行为感到气愤和痛心, 因此, 一个哥萨克残忍地劈砍俘虏时, 他气急之中朝他开了一枪;哥萨克士兵轮奸波兰姑娘, 他出于义愤挺身解救; 情敌司捷潘在战场上落马遇险, 他冒死救下这个几次蓄意杀害自己的人; 当红军军官波特捷尔柯夫不经审判枪杀白军军官时, 他大为震惊, 竟离开红军队伍。作为一名叛军首领, 他率队疯狂向红军冲杀, 心里却苦恼万分; 他不仅自己从不抢劫, 严禁部下抢劫, 连他的父亲要趁机捞一把, 也遭到他的斥责制止; 他公然违抗上级命令, 放走被囚的红军, 保护他们的妻儿老小, 骂杀死红军战士的嫂子是“好狠毒的娘们”。

尽管生活的残酷一度让他迷惘, 与狼共舞, 但他并没有变成狼, 在人性泯灭的时代, 他人性依存,执着于真善美, 显示了他的人格魅力。他越来越感到屠杀红军是不可饶恕的罪恶行径, 发出了凄惨的呼喊:“砍死我吧! ”正是主人公身上那战争也不能摧毁的同情心和正义感, 使我们看到了葛利高里人性的光辉与做人的尊严。

展现在我们面前的葛利高里是复杂的、矛盾的, 既有反抗旧的传统观念的一面, 又有和哥萨克传统意识相妥协的一面。哥萨克, 这个帝俄时代特殊的军事农民阶层, 有着勤劳、勇敢、独立不羁的性格, 也有愚昧、保守、宗法制的特点。

对葛利高里这个哥萨克无法单一地用美或丑、善或恶来界定, 他善良、正直,却又凶狠、暴烈, 酷爱自由, 向往正义, 勇于探索真理, 然而又左右摇摆。他大胆追求爱情, 忠于爱情, 但同时又屈从父命娶娜达莉亚为妻, 婚后对她冷酷无情, 在两性关系上也不无放荡行为。

他既为革命效过力, 又屠杀过革命者, 他有着与普通劳动人民血肉相连的崇高人格。但是, 他的思想认识水平却停留在原始的层次上。

他性格的善恶美丑并不是简单的并列或彼此割裂、泾渭分明, 而是互相依存、互相转化、互相映衬的, 主人公的心灵是个战场, 上帝与魔鬼在此搏斗。葛利高里很羡慕坚定的革命者珂晒沃依和反动透顶的白军军官李斯特尼茨基,“他们从一开头就什么都清清楚楚, 可是我到如今还是什么都糊糊涂涂”, 其实, 这恰是他卓尔不群的地方。

肖洛霍夫通过葛利高里形象揭示了人的多面性和丰富性, 真与假、善与恶、美与丑的交织交融, 很难去判断它的是与非, 但需要有一个属于自己的灵魂。这就是人格魅力所在。

二、葛利高里的形象典型 葛利高里是一个探索追求的典型。这个善良、勤劳、纯朴的哥萨克身上具有哥萨克劳动者的一切美好品质。

他身上又带着哥萨克时代的种种偏见。 哥萨克是俄罗斯民族中一个特殊的群体, 在长期的历史发展中, 形成热爱劳动、崇尚自由、粗犷善战的特质, 在沙皇愚民政策下哥萨克阶层又保留着许多中世纪生活特点和风俗习惯, 一种盲目的优越感体现在葛利高里身上。

一方面, 可以看到哥萨克中下层人民的优秀品质如勇敢善战、勤劳热情、诚实正直和富 有同情心。另一方面, 他又受到哥萨克落后传统和道德偏见的影响, 盲目崇拜军人荣誉, 把争取哥萨克人的生存权和自制权看得高于一切。

葛利高里堕入匪帮, 是历史悲剧在葛利高里身上的体现, 是国内战争中哥萨克悲剧性曲折道路的延伸和深化, 而这种历史悲剧是带有历史的必然性的。葛利高里之所以毅然脱离匪帮,是具有历史的必然性。

正因为这样造成他认识真理和接受革命的艰难, 他寻找中间道路的幻想在现实生活中一再碰壁, 在不到五年的时间里, 葛利高里两次参加红军, 三次投入白军和叛军, 同各种社会力量代表人物都发生过冲突。葛利高里的矛盾和痛苦显然与他所属的那个特定群体不可分开。

透过他的悲剧命运, 反映在苏维埃政权的建设中一部分哥萨克农民主义现实主义的框架的命运。 三、葛利高里悲剧根源性 葛利高里的悲剧根源性主要来自两个方面及社会根源和家庭根源。

葛利高里在很大程度上想超越和反抗周围的环境,因为这个环境贬低生命的意义,漠视生命的尊严。他不停地追求,但他始终处于一种自我否定之中。

对人的爱与恨,对他所做的事情的憎恶与疑惑,对历史事件的拥护与反抗,回避与投入,一道要求主宰着他的灵魂,揉碎着他的心。葛利高里作为生命个体,有着美好的个性,他的向往和探索体现了人的价值和意义。

但是顿河地区独特的地位和军事生活形成的哥萨克强烈的自我意识、整体感、内聚力、优越感和排外性一直左右着他,使他不可能彻底超越。他在颠沛流离中一直试图将自己融入到时代斗争、人民大众的洪流当中去,但他顽固的个性主义和怀疑一切的立场,使他。

6.清朝时俄罗斯为什么不让土尔布特人东归

主要原因来自沙俄帝国的巨大压力,使他们再也无法生活下去。

政治:土尔扈特的体制是汗王决定一切,在汗王的下头有个叫固尔扎的这么一个机构。俄国政府要改组扎尔固,并把它的权力上升到和汗王一样,沙俄政府又在土尔扈特内部另找代理人,任命策伯克多尔济为“ 固尔札”首领,以分化瓦解土尔扈特内部力量,与渥巴锡汗相对抗,进而驾驭土尔扈特。

经济:沙俄政府让大量的哥萨克移民向东扩展,不断缩小土尔扈特的游牧地,意味着土尔扈特畜牧业发展受到限制。

文化:共同信仰的藏传佛教起到了桥梁和纽带的作用。土尔扈特人崇信藏传佛教格鲁派,他们熬茶敬佛,在生活和文化等各方面都离不开喇嘛教。西迁伏尔加河流域后,沙俄政府妄图消灭藏传佛教,逼迫部族改信东正教。引起了土尔扈特人强烈的反抗。

军事:沙俄政府对土尔扈特人强制实行人质制度,目的就是控制土尔扈特人,一切听沙皇指挥。18世纪,沙俄帝国竭力控制出海口。随着沙俄侵略势力不断扩大,战争越来越多,其中跟土耳其就打了很长时间。大肆的征兵行为也导致部族内青壮年锐减,许多人都充当了沙俄对外扩张的牺牲品,丧生在土耳其和北欧的战场上。 当时土尔扈特人说,如果再这么打下去的话,土尔扈特就没有了。

地位:还有一个很重要的原因,就是土尔扈特强盛时期,他们的汗国与沙俄地位是平等的,沙俄强大以后,要求他们俯首称臣。综述以上几个方面的原因,在这样的形势下,土尔扈特人,如何决定自己的命运,面临着一个严峻的考验和选择。

决定 土尔扈特部东归在1767年,当时的土尔扈特在渥巴锡的领导下,开了一次小型的绝密的会议,在这个会议上就决定要东归故土。

7.米哈依尔·肖洛霍夫的人物生平

1905年5月24日生于维申斯克省的顿斯科伊军屯的克鲁日林村(今罗斯托夫州维申斯克区)的农民家庭, 母亲出嫁前一直给地主家当女仆;父亲是个哥萨克下级军官;继父是平民知识分子“外乡人”,年轻时当雇工,后来做过商店店员和磨坊经理,十月革命后担任苏维埃政权下粮食部门的职员。他的一生中绝大部分时间在那里度过,青少年时期广泛的社会经历,为他以后的创作打下了良好的基础。

1914年肖洛霍夫先是被送往莫斯科,后来又回到哥萨克村里上学。十三岁时,正值第一次世界大战,德军对乌克兰的入侵中断了他的学业。1919年至1922年这段时间里,年轻的肖洛霍夫为红军做过各种工作,其中一项是在顿河地区征集军粮,大部分哥萨克人却竭力抵制布尔什维克的“横征暴敛”。1922年,肖洛霍夫去莫斯科,加入了“青年近卫军”,成为年轻的无产阶级作家组织的一员。 同年,肖洛霍夫来到莫斯科,开始从事文学活动,并参加了文学团体“青年近卫军”。1923年,肖洛霍夫与一位哥萨克的女教师玛丽姬·格罗斯拉夫斯卡娅结婚。1923—1924年间在《青年真理报》上登载了他的三篇杂文《考验》、《三》、《钦差》和他的第一部短篇小说《胎记》。 1924年加入俄罗斯无产阶级作家联合会(拉普),成为职业作家。

1926年作品集《顿河故事》和《浅蓝的原野》出版。1925年他们回到了顿河地区定居。《静静的顿河》第一部的巨大成功使肖洛霍夫声名鹊起,经过14年的时间终于全部闻名于世1926年,他出版小说集《顿河故事》和《浅蓝的原野》(后合为一集),受到文坛的关注。在集子的2”多篇小说中,作家把严峻而复杂的社会斗争浓缩到家庭中间和个人关系之间展开,在哥萨克内部尖锐的阶级冲突的背景中展示了触目惊心的悲剧情景和众多的悲剧人物。早期作品特色鲜明,但艺术上还欠成熟。

1930年肖洛霍夫见到了斯大林,在苏联农业集体化的过程中写出长篇小说《被开垦的处女地》第一部(1932);(第二部一些篇章从1955年开始在报刊上发表,于1960年最后完成全书,获得1960年度列宁奖金。)1932年肖洛霍夫成为一名正式的苏共党员 。

根据后来发表的文件,肖洛霍夫曾两次在斯大林的亲自过问下,于30年代救助过遭受饥荒和政治清洗的顿河人民。

1938年10月罗斯托夫州安全部门罗织肖洛霍夫组织哥萨克暴动的罪名,并派人到肖洛霍夫那里卧底,要将他逮捕,置之死地。肖洛霍夫得到消息后,逃到莫斯科,求见斯大林才幸免罹难。 在30年代,肖洛霍夫的国际声誉逐渐上升,他在文学界为党所做的政治工作使他得以崛起。

卫国战争时期,肖洛霍夫上过前线,写了许多通讯、特写和短篇小说,揭露德国法西斯的野蛮侵略罪行,歌颂苏联军民的爱国热枕和英雄功绩,如《学会仇恨》等。1943年开始发表反映卫国战争的长篇小说《他们为祖国而战》(未完成,1943—1944年,以连载形式发表,这部小说早就构思好了,但却不得不一次又一次地推迟脱稿)。

1957年发表的短篇小说《一个人的遭遇》 (又译《人的命运》)产生了很大的影响,被称为当代苏联军事文学新浪潮的开篇之作。

斯大林死后,肖洛霍夫逐渐成为苏联文学界的元老,他接受过各种奖励,给文学社团和学校团体作过报告,向年轻人提出种种建议,但与此后涌现出的作家的接触却越来越少。肖洛霍夫为战后文学史上日丹诺夫的高压政策辩护,并对在国外发表作品的苏联作家进行攻击,结果招致了许多苏联严肃作家的憎恶。他还成为反美宣传的代言人。然而,他在群众中的威望仍然很高,他的描写顿河哥萨克人的小说也一直被列为学校的教科书。

1956年到1960年,肖洛霍夫的八卷本全集在苏联出版,此后的各卷也陆续发行。1984年肖洛霍夫全集的英译新版本问世。

1965年,肖洛霍夫因其“在描写俄国人民生活各历史阶段的顿河史诗中所表现出来的艺术力量和正直品格”而获得诺贝尔文学奖。并获其他多种荣誉。

1984年肖洛霍夫在他的出生地克鲁齐林诺村去世。

1999年,“顿河”手稿被发现存于其密友库达绍夫的远亲家中。后总统普京下令财政部筹款,以50万美元购得,目前珍藏于“高尔基世界文学研究所”。联合国教科文组织决定,2005年命名为“肖洛霍夫年”。