1.李广悲剧命运的原因

皇帝对李广算不错了,他弟弟李蔡,儿子李敢都封侯了,所以不能说皇帝对李家有成见。汉代非刘姓不得封王,非军功不得封侯,李广难封就一个原因:军功不够!凡李广一生七十余战,胜败几何?可有一场是战役性质的?连一向同情他的司马迁也没记载,因为这七十余战都是小战斗,大约就是匈奴射雕手之类的骚扰部队吧,胜败都无关大局,泛善可陈。

他参加的几次大战役,我们列举一下其战绩:马邑之战,匈奴没上套,不算他的错,但亦无功;四路出击,除卫青奇袭龙城,李广等三路公费草原迷路十日游,无功;再战,李广遇匈奴单于骑兵,覆军被擒,后只身逃脱,以金赎死,无功有过;

2.李广的性格和命运对后代文人将士有什么影响

一个人的气度、心胸,在某种程度上会决定他事业的成败,也可能会影响他的寿命。

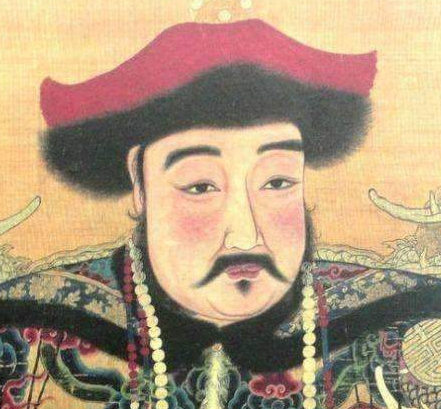

李广,白“结发与匈奴大小七十余战”,被匈奴视为“飞将军”,以至于“避之数岁,不敢入右北平”。这位抗击匈奴入侵的一代爱国名将。

没有死在抗敌卸侮的疆场上,却在剿敌而回的归途中自刎而亡,以致“军士大夫一军皆哭,百姓闻之,知与不知,无老壮,皆为垂涕”。也赢得了后代文人的热情讴歌。

而同样在抵御外族入侵方面具有决策之功和鞍马之劳的汉武帝和大将军卫青却成了千夫所指的千古罪人——是他们联手逼死了人们心目中的英雄李广。

3.李广的悲剧命运及原因是什么

李广一生七十余战,声名远播,胡人慕之,后人仰之,有“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”等诗为证。

但就是这样一个骁勇善战的李将军,至死都未能封侯,并且最后是悲愤难抑,抽刀自刭。王勃曾悲叹“冯唐易老,李广难封”,的确令人嘘唏。

究其原因,司马迁和后人多认为是汉朝统治者扼杀人才所致,这一因素确实存在,但笔者认为李广的命运和他自身的能力、性格和思想也有很大的关系。李广世世受射,人长,猿臂,是一个射箭的天才,一次还把箭射入石中,可以说是勇力过人,战斗中常常冲陷折关,斩将夺旗,匈奴称之为“飞将军”,可见其行动迅速,箭法高明,两军交战,取敌人性命是眨眼之间的事。

如果说是一场或几场战斗,凭借将军这样的勇力,或许可以取胜,但对于两国之间,又是较为长期的作战,单靠勇力或许就不够了,则还需要谋略,而在这一点上,李广就有些欠缺了。诚然,李广是有一定的谋略的,如追杀射雕者后,自己的百余骑碰上匈奴的数千骑,李广表现得非常镇定,让士兵往前靠,并且故意下马解鞍,使匈奴认为他们是诱饵而不敢贸然进攻,最后得以逃生;还有后来的佯死逃跑等事件,都可以看出李广是有一定的谋略。

但这些谋略只是小的谋略,或者说只是关乎个人性命的“雕虫小技”,距离指挥大兵团作战所需的谋略还远远不够。仍以这两件事为例,第一件事追究一下起因,是李广为了替中贵人出一口恶气,悄悄地离开大军追杀数十里,射杀二人,生得一人,但也一下子把自己和百余骑置入了险境。

匈奴人是中计了,万一匈奴没有中计呢?不仅李广恐怕是必死无疑,连同去的士兵也很难幸免。幸好李广只是一个偏将,若是三军统帅的话,结果就可怕了。

所以李广的行动显然是太唐突了,可以说是“逞一时之勇”。再看李广被俘一事,汉武帝时一次分兵四路向匈奴进攻,李广是其中一路的统帅,匈奴集中兵力迎击李广,一个伏击就打败了汉军,生擒了李广。

虽说胜败乃兵家之常事,但这样容易就被十分畏惧自己的匈奴击败了,且自己还被活捉,不得不让我们怀疑李广的军事能力了。一个优秀的军事指挥员,不敢说要上知天文,下知地理,作战时最起码的地况地貌还是应该要知道的吧,而李广则太令人遗憾了。

清代黄淳耀曾说:“李广非大将之才也,行无部伍,人人自便,此以逐利乘便可也,遇大敌则覆矣。”(《太史公知意》引)说得很有道理。

李广对下仁爱,比霍去病强,比李广利更强;但对上则自负其才,敢于顶撞通过关系爬上去的卫青,应该说,这是司马迁心目中理想的有着真性情的人物。再加上李广讷口少言,口不能道辞,这也就决定了有着卓越才华的李广与上层统治者的关系肯定处理得不好,而关系在汉代尤其是汉武帝时期则是非常重要的。

如果你有皇亲国戚,你可以平步青云,卫青、霍去病、李广利是典型;有一定的才能而没有皇亲国戚,但人际关系较好,有尊贵朋友帮忙,同样也可以获得封侯。卫青之所以要把李广从前将军徙为右路军,不就是想给他的好朋友公孙敖提供机会,使他能恢复侯位吗?关系处理得不好肯定会影响李广的升迁,而影响李广升迁还有一个很重要的原因就是他心胸狭隘,睚眦必报。

霸陵尉只是按规定不许你夜行,你就想方设法将之杀掉,俗语云“将军额头能跑马,宰相肚里能撑船”,而李广却是如此气量,怎能成大事?清代田汝成曰:“广之不侯,非数奇也,孝文知之深矣。怀私恨以斩霸陵尉,岂大将军之度哉?故苏子瞻云:‘今年定起故将军,未肯先诛霸陵尉’是也。

不然,以亚夫之贤,帝托景帝曰:‘真可任将矣’宁独不知广才耶?”(《史记评林》引)司马迁为李广作传,以其“射”才贯穿全篇,李广也是自得于其射才,想藉此封侯晋爵,但在政治上他缺乏一定的政治头脑,功名之心太强,心态不够平和,这也是他悲剧结局的另一个原因。平吴之后,梁孝王的一颗将军印,李广就急不可耐地接受了,引得孝景帝大为不满,于是其前半生的政治前途也就葬送了。

汉武帝时期李广有一定的升迁,虽说声名远播,但作战败多胜少,也未能达到封侯的标准。李广在心中肯定会认为其地位与自己的射才并不相当,所以在卫青霍去病等青年才俊涌现之后,在自己已经六十多岁时仍然要坚决请战,迷路后卫青让其交待原委时则不能接受而抽刀自刭,这明显都是心态失衡所致。

可以说李广的射才成就了他,由射才带给他的自负的思想也毁坏了他。李广一生忠勇为国,汲汲追求功名,但由于统治者的原因,再加上他自己能力性格思想上的原因,未能如愿,竟含恨而死。

好在借着司马迁的如椽之笔,他的声名必将永传后世,如果李将军泉下有知,或许能感到一些安慰吧。(作者:王俊杰)。

4.李广将军为什么觉得自己的命运不好

【典 故】 飞将军李广在历史上的评价是很高的,唐朝诗人王昌龄曾赞美李广“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。”

但是李广纵然战功赫赫,但其至死也没有封侯,唐朝诗人王勃在《藤王阁序》中为李广惋惜“时运不齐,命途多舛;冯唐易老,李广难封。”但李广难封是真的不走运吗?历史评价一个人常带有感情色彩(现代评价一个人多带有政治色彩),对李广同情多于理性分析。

因此对于李广难封侯的原因,除了其不走运外,我认为还有其它方面原因。 李广身材高大,手臂修长,擅长骑射,打起仗来行踪飘乎不定,行动敏捷,被匈奴人称为“飞将军”。

在做上谷太守时,他每天都跟匈奴人打仗,他置个人生死于外,战斗非常勇猛。以力战为名。

典属国公孙昆邪哭着对皇帝说:“李广才气,天下无双,自负其能,数与虏敌战,恐亡之。”皇上爱其才,恐亡之,把李广调到上郡做太守。

老子曰:“揣而锐之,不可长葆。”意思是兵器太锋利了就容易折断。

李广本人自以为天下无敌,从心底里蔑视匈奴人,因此每次打仗拼了命的打,匈奴算什么,多亏匈奴人不懂汉家孙子兵法,如果匈奴人略懂兵法一二,李广很有可能被匈奴人施计捉走或杀死。虽然李广每次都是身先士卒,作战勇敢,但李广除了力战外,不懂战略部署,从战术上胜敌人,只是以勇猛胜人,如一介猛夫,自负非常轻敌。

李广出雁门击匈奴,匈奴兵多,李广被捉。此点说明李广一介勇夫,除了单对单、等对等、多打少外,只要敌人兵一多,李广便无可奈何,要么兵败,要么被捉。

李广设计逃走,李广兵败,当斩,赎为庶人。李广回霸陵亭太晚,城门已关。

霸陵亭尉趁着一股酒劲,呵斥广:“今将军不得夜行,何况你是前将军!”李广气而无可奈何。虽然霸陵亭尉酒喝多了,但他也算的上是秉公办事。

等李广又一次被皇上用为右北平太守时,李广心想:“上次被那个霸陵亭尉拒之城外,竟然蔑视我飞将军,这次我非杀了他而后快。”于是李广把霸陵亭尉召至自己的军中,后而斩之。

这一点说明李广心胸太狭窄,心中容不得对自己有意见的人。俗话说:“宰相肚里能撑船,将军额头能跑马。”

李广心里竟容不下一个小小的霸陵亭尉,可见李广气量狭小,不足以成大事。如果李广不杀霸陵亭尉的话,霸陵亭尉必然会内疚自责,感激李广的不杀之恩,他也必然在杀敌时力战以报答李广,但李广却凭一时之气杀了他。

没有恢宏气度的人又怎么会去统领千军万马呢? 同样是同时代的御史大夫韩安国,他坐牢的时,狱吏田甲辱安国。韩安国说:“你就不怕我死灰复燃?”田甲此人很幽默:“你复燃,我当洒尿灭之。”

后韩安国被拜为梁内史。田甲知后,逃走。

韩安国更幽默说:“不逃走就不杀,如果逃走,就灭其九族。”田甲不敢走,向韩安国认罪。

韩安国笑着说:“你给我洒泡尿看看。”韩安国不仅放走了田甲,而且还善待了他。

这就是韩安国一种大人不计小人过的气度。但李广却做不到。

李广数不能封侯,于是向搞星相占卜的王朔抱怨道:“自从汉朝北击匈奴以来,我未尝不在其中,然而其他将领都封侯位列三公,然而我却没有封侯,难道我命中注定不封侯?”王朔说:“你想想,你有没有做什么亏心事情?”李广说:“我最后悔的事情就是我杀了已经投降的八百人。”王朔说:“祸莫大于杀已降,此及将军所以不得封侯者也。”

杀俘虏在古代本身就是不道义的事情,何况又杀了800人,因此李广必会遭到报应。果然从李陵投降匈奴之后,李广家就衰败下去。

李广在参与卫青大将军的漠北之决战时,卫青让李广从侧路袭击,但李广一介勇夫思想的顽疾又出现,他请战当先锋,但卫青却没有同意李广的请求,李广怒而回部。一是卫青了解李广,李广自以为是,不听指挥,没有大局意识,跟敌人小打小闹行,大规模作战就不能胜任了;二是卫青看到李广年纪也大了,体力和精力都不足,而且李广急于封侯,想最后一博取得战绩,因此在他这种急于求胜的情况下,难免会出现失误。

因此卫青还是很理智的拒绝了李广的请战请求。但就是让李广从侧路进攻,李广也没有顺利完成任务,他带领队伍迷了路,没有及时和卫青主力部队会合,以至让单于逃跑。

卫青责怪了李广几句。李广顿时感到一阵悲凉:“广结发与匈奴大小七十余战,今幸从大将军出接单于兵,而大将军又徙广部行回远,而又迷失道,岂非天哉!且广年六十馀矣,终不能复对刀笔之吏。”

然后引刀自刭,死的很悲壮,百姓闻之皆恸哭之。最终李广失去了最后一次封侯机会。

说到跟匈奴的大战斗李广没有胜过,但在“七国之乱”时,李广跟随周亚夫平定吴楚联军,立下战功。梁王刘武看上李广之才,私授李广将军印,李广不识事务,竟然接受了。

刘武当时很想做皇帝,想等哪天他起兵逼宫时,希望李广能支持他,这一点汉景帝刘启很明白。当时李广为什么要接受将军印呢,还是一点原因李广眼光短浅,分不清利害关系,自以为立下战功,梁王授给将军印,这是对我的奖赏,我还要拿回京城炫耀一番。

结果李广此局触怒皇帝,未受到丝毫奖赏。老子曰:“自视者不章,自见者不明,自伐者无功,自矜者不长。”

但李广却不明白其中道理,他太天真。 。

5.对于李广的悲惨命运后人们有什么评论

司马迁的评价:

司马迁常常赞颂李广率百骑从匈奴数千骑眼皮底下脱险的急智。实际上,李广身为一军之将,竟然置大军于不顾,率百骑为追杀三名匈奴军而遭大敌,险些被擒杀,本身就是大不智。而“大军不知广所之,故弗从”,则更可见李广带兵治军的疏怠。《李将军列传》中比较了李广与当时另一名将程不识的治军之异:

程不识故与李广俱以边太守将军屯。及出击胡,而广行无部伍行陈,就善水草屯,舍止,人人自便,不击刀斗以自卫,莫府省约文书籍事,然亦远斥候,未尝遇害。程不识正部曲行伍营陈,击刀斗,士吏治军簿至明,军不得休息,然亦未尝遇害。”

但李广难封是真的不走运吗?历史评价一个人常带有感情色彩(现代评价一个人多带有政治色彩),对李广同情多于理性分析。因此对于李广难封侯的原因,除了其不走运外,我认为还有其它方面原因。

李广身材高大,手臂修长,擅长骑射,打起仗来行踪飘乎不定,行动敏捷,被匈奴人称为“飞将军”。在做上谷太守时,他每天都跟匈奴人打仗,他置个人生死于外,战斗非常勇猛。以力战为名。典属国公孙昆邪哭着对皇帝说:“李广才气,天下无双,自负其能,数与虏敌战,恐亡之。”皇上爱其才,恐亡之,把李广调到上郡做太守。老子曰:“揣而锐之,不可长葆。”意思是兵器太锋利了就容易折断。李广本人自以为天下无敌,从心底里蔑视匈奴人,因此每次打仗拼了命的打,匈奴算什么,多亏匈奴人不懂汉家孙子兵法,如果匈奴人略懂兵法一二,李广很有可能被匈奴人施计捉走或杀死。虽然李广每次都是身先士卒,作战勇敢,但李广除了力战外,不懂战略部署,从战术上胜敌人,只是以勇猛胜人,如一介猛夫,自负非常轻敌。

李广设计逃走,李广兵败,当斩,赎为庶人。李广回霸陵亭太晚,城门已关。霸陵亭尉趁着一股酒劲,呵斥广:“今将军不得夜行,何况你是前将军!”李广气而无可奈何。虽然霸陵亭尉酒喝多了,但他也算的上是秉公办事。等李广又一次被皇上用为右北平太守时,李广心想:“上次被那个霸陵亭尉拒之城外,竟然蔑视我飞将军,这次我非杀了他而后快。”于是李广把霸陵亭尉召至自己的军中,后而斩之。这一点说明李广心胸太狭窄,心中容不得对自己有意见的人。俗话说:“宰相肚里能撑船,将军额头能跑马。”李广心里竟容不下一个小小的霸陵亭尉,可见李广气量狭小,不足以成大事。如果李广不杀霸陵亭尉的话,霸陵亭尉必然会内疚自责,感激李广的不杀之恩,他也必然在杀敌时力战以报答李广,但李广却凭一时之气杀了他。没有恢宏气度的人又怎么会去统领千军万马呢?

6.李广悲惨命运对你的启发

启示: (1)李广是沙场上的斗将,却是政治上的侏儒,嗅不到政治场上的风向标,竟然私自接受梁王的将军印,以至于有功而得不到封赏;他虽然只坑杀了八百投降的羌人,却没有意识到这件事将给大汉朝的西北边境带来怎样的恶劣影响,西汉后期,同叛乱不止的西羌的战斗差点拖垮了大汉超。

(2)他的气量也稍显不足,霸陵尉不过是照章办事,天黑后不开城门不让他通过,他就在日后找个机会报复,将其杀死。 (3)作为一名军人,立军功博取封侯的美名,是其一生追逐的梦想,但以李广之才,更合适防守而非进攻,但是自负其才的他有总希望成为独立统兵的主将带兵出征,至少也希望担任先锋,但理想与现实之间,李广成立一名最失意的人。

对于青年学生而言我们怎样从李广的悲剧中正视其性格缺陷完善我们的人格培养是我们需要深入思考的问题。性格是一个人对现实的稳定态度与习惯化了的行为方式的人格特征。

人格是个体的思想、情感、行为的特有整合其中包含着区别于他人的稳定而统一的心理品质。性格可以影响人格但不能决定人格人格却可以影响性格而且可以成就性格。

在大学教育目标中美好人格的培养主要从以下几个方面入手:一树立正确的自我意识自我意识是指个体对自身的认识及对周围事物关系的各种体验。它是认识、情感、意志的综合体。

具有健康人格模式的人对自己有恰如其分的评价充满自信注重自我的确立能有效地调节自己的行为与外界环境保持平衡。而缺乏正确自我意识的人常常表现出冲突、矛盾的心理缺乏自觉性其人格发展很难置于自我意识的调节与控制之下来指导自己人格模式的发展。

李广至死都没有明白不能封侯既有老天的不公也有他自身致命弱点的原因。看不到自己的短处缺乏正确的自我意识就会对自己在社会现实中的小小成就或挫折产生不正确的认知不是沾沾自喜、趾高气扬就是怨天尤人乃至愤世嫉俗失去自己平和的心态和改变现状、提升自己的时机。

大学生刚刚脱离父母、老师呵护备至的中学阶段进入个性膨胀的青春岁月情绪容易走入极端如何培养他们树立正确的自我意识健康自信地步入人生的胜景是每一位为人师者需要认真思考谨慎实施的课题。二建立和谐的人际关系人际关系是最能体现人格健康的程度。

人格健康的人乐于与人交往能充分认识到人与人交往的重要作用富有同情心对人友善理解、悦纳他人能采取恰当的形式与人沟通交往中不卑不亢人际关系比较和谐。健康的人常常以诚恳、公平、谦虚的态度尊重他人同时也受到他人的尊重与接纳。

每一个人都属于社会的一份。在社会中生存拥有和谐的人际关系会让你如虎添翼。

李广为人木讷在其传记中我们看到除了表现他对士兵体贴李广在同侪中人际关系并不好天子认为他不祥上司对他排挤打压同僚之间关系冷淡他遭受不公时也无人为他说话。要在这样的环境中有所作为是不可能的。

大学是一个“大学校小社会”。大学教育不仅仅是学习新的知识更要学会建立和谐的人际关系增进人与人之间的相互理解、信任、关心和友爱为自己构建一个和谐美好的生活环境使自己身心健康成长。

三确立积极乐观的人生态积极乐观的人生态度是人类在社会实践中获得的本质力量的体现。乐观的人对自己所从事的工作或学习有浓厚的兴趣能友好地对待自己和他人能以愉快的眼光去看待事物对前途充满希望和信心。

这种乐观向上的人生态度促进了生活的各个方面使人从中得到更多的乐趣。因此从本质上说积极乐观的人生态度是健康人格模式最重要的品质是人走向自我完善的最重要的特征。

人的一生中总会有不如意的事总会在某个时候处于人生的低谷保持积极乐观的人生态度会让你在生命充满阴霾的时候坚信阳光终会照耀。成长中的大学生也许还只是一株小草确立积极乐观的人生态度就会知道任何失败的苦涩都极有可能成为长成大树的肥料克服每一个困难就会使自己人格更完美离成功也会更接近。

四培养良好的情绪调控能力情绪标志着人格的成熟程度。具有健康人格模式的人情绪反应适度能保持愉快、满意、欣慰的心境具有调节和控制情绪的能力保持情绪的相对稳定并富有幽默感。

当消极情绪出现时能合情合理地宣泄、转移和升华。大学生是一个热情、奔放、精力旺盛、布满朝气和激情的群体。

大学时期是他们心理成熟的重要时期。也是情绪丰富多变相对不稳定的时期。

因为种种原因他们容易产生焦虑、抑郁、嫉妒、兴奋、冷漠等各种情绪使其个性产生良好的情绪状态改善个性自我知觉提高自信心是非常重要的。李广的激愤自刎一代名将陨落空留下司马迁的无尽欷歔。

培养良好的情绪调控能力及时调整自己的负面情绪冷静面对各种问题是美好人格形成的重要标志。从上面我们可以看到性格的培养和人格的培养是密不可分的。

如果李广能够对自身的性格缺点有所认识戒掉自以为是的毛病努力培养自己开朗随和的个性与同僚处好关系使自己拥有更美好的人格他人生的境况会有所改观他人格的光辉不仅会获得士兵的崇敬还会有同僚的亲厚与友善。当然人格的培养是一个日积月累的发酵过程是一个漫长的从量变到质变的飞跃过程是一个需要经过艰苦卓绝的打磨过程。

对教育者而言需要确立人。

7.李广为何一生不顺

很多人都把李广难封候说成是生不逢时,但实际上并非那么简单,从《史记》还可以找出另外多种原因。平心而论,李广的悲剧命运是注定了的,这既有时代的背景,更有其个人的因素。

李广所处的时代,正是西汉国防战略发生重大转折的关键时期。汉武帝时代是中国两千年专制制度的开始,雄才大略的汉武帝登基后,汉武帝所推广和施行的政策一改文景时期以来在匈奴和战问题上的消极防御国策,变“无为而治”为“有为进取”。 对匈奴的侵扰,汉武帝采取积极反击的措施,运用骑兵集团纵深突袭的战法,对匈奴贵族势力实施歼灭性打击。在这一重大战略转变形势面前,李广的悲剧就在于他 作为在对匈奴消极防御环境下成长起来的将领,他的思想中存在的先秦时代士风、思想、人格的遗留还在起重要作用,同时又以“道之所在”自居,自认为是皇帝王侯的师友,李广在为汉文帝打猎时的表现可以说明这一点。李广身上也存在“士为知己者死”的 生活准则,他的英勇有一部分原因很有可能就是为了报答汉文帝的那句话。遗憾的是他的那种崇尚个性自由、豪放不羁的思想和生活方式与汉代统治者大一统的思 想,与逐步完善的专制时代是那样的格格不入,李广无力承担统率汉军大规模反击匈奴的重任,突破不了那个时代对他的局限,只好眼睁睁地看着以卫青、霍去病为 代表的“新生代”将领后来居上,建功立业,所以不可能不受到排挤以至由此自刭。历史的规律就是这样无情:汉朝廷战略方针的演变遂成为李广难封的一个重要原因。

8.李广的悲剧命运及原因是什么

司马迁在史记李将军列传记述汉代名将李广的生平事迹。

李广是英勇善战、智勇双全的英雄。他一生与匈奴战斗七十余次,常常以少胜多,险中取胜,以致匈奴人闻名丧胆,称之为“飞将军”,“避之数岁”。

李广又是一位最能体恤士卒的将领。他治军简易,对士兵从不苟刻,尤其是他与士卒同甘共苦的作风,深得将士们的敬佩。

正是由于李广这种战斗中身先士卒,生活中先人后己的品格,使士兵都甘愿在他麾下,“咸乐为之死”。然而,这位战功卓著、倍受士卒爱戴的名将,却一生坎坷,终身未得封爵。

皇帝嫌他命运不好,不敢重用,贵戚也借机对他排挤,终于导致李广含愤自杀。李广是以自杀抗议朝廷对他的不公,控诉贵戚对他的无理。

太史公也通过李广的悲剧结局揭露并谴责了统治者的任人唯亲、刻薄寡恩以及对贤能的压抑与扼杀,从而使这篇传记具有了更深一层的政治意义。

9.李广悲惨命运对你的启发

人贵有自知之明,李广为人个性太过自负,而且比较暴躁、心胸狭隘,这样一个人,再怎么勇猛神通、声名大振,还是政治上的弱智,终不会被领导喜欢。

更何况他在带兵过程中,比较粗心,治军松懈,一心只注重个人英雄主义,怎么能成为一个帅才,难怪汉武帝不让他做先锋。司马迁在《史记》中对李广评价很高,曾用“桃李不言,下自成蹊”两句话来赞美李广。

蹊,小路。意指,桃树、李树并不会说话,但提供美味可口的果实给人,其树下自然形成一条小路,喻意真诚待人,自能感召人心。

又说:“传曰“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。其李将军之谓也?余睹李将军悛悛如鄙人,口不能道辞。

及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。彼其忠实心诚信于士大夫也?谚曰“桃李不言,下自成蹊”。

此言虽小,可以谕大也。”唐朝诗人对李广多有赞颂。

王昌龄在《出塞》中写道:“秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。”

其中“飞将”即指“飞将军”李广。《滕王阁序》中说“冯唐易老,李广难封”,也是为飞将军不能封候而感慨。

公孙昆邪:“李广才气,天下无双,自负其能,数与虏敌战,恐亡之。”何去非:“昔者,李广之为将军,其材气超绝,汉之边将无出其右者,自汉师之加匈奴,广未尝不任其事。

盖以兵居郡者四十余年,以将军出塞者岁相继也,而大小之战七十余。遇以汉武之厚于赏功,自卫、霍之出,克敌而取侯封者数十百人,广之吏士侯者亦且数辈,而广每至于败衄废罪,无尺寸之功以取封爵,卒以失律自裁以当幕府之责。

当时、后世之士,莫不共惜其材,而深哀其不偶也。窃尝究之,以广之能而遂至于此者,由其治军不用纪律,此所以勋烈、爵赏皆所不与,而又继之以死也。”

“夫李广、李陵皆山西之英将也,材武善战,能得士死力。然轻暴易敌,可以属人,难以专将。

世主者苟能因其材而任之,使奋励气节,霆击鸷搏,则前无坚敌,而功烈可期矣。汉武皆乖其所任,二人者终偾蹶而不济,身辱名败,可不惜哉!”黄淳耀:“李广非大将才也,行无部伍,人人自便,此以逐利乘便可也,遇大敌则覆矣。

太史公叙广得意处,在为上郡以百骑御匈奴数千骑,射杀其将,解鞍纵卧,此固裨将之器也。若夫堂堂固阵,正正之旗,进如风雨,退如山岳,广岂足以乎此哉?淮南王谋反,只惮卫青与汲黯,而不闻及广。

太史公以孤愤之故,叙广不啻出口,而传卫青若不值一钱,然随文读之,广与青之优劣终不掩。”王夫之:“获誉于士大夫之口,感动于流俗之。”

卢纶在《塞下曲》中则描写了一个传奇故事:“林暗草惊风,将军夜引弓。平明寻白羽,没在石棱中。”

故事原出自《史记李将军列传》,说的是有一次李广见到草丛中的石头,以为是老虎,于是引弓去射,结果发现是块石头,而箭头已经没入石块,再发箭去射,却再也射不进去了。(“广出猎,见草中石,以为虎而射之。

中石没镞,视之石也。因复更射之,终不能复入石矣。”

)高适在《燕歌行并序》中写道:“相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋。君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。”

感慨自己没有遇到像李广一样身先士卒、体恤将士的将军。据《新唐书·宗室世系表》记载,李广为老子李耳之十六世孙,由李耳之子李宗至李广,多为将军。

李世民出于一些考虑,陇西李氏的各位先祖李信、李广、李陵等战将的祖先都视为老子。汉末三国时群雄之一的李傕自称李广之后,西凉国李暠自称李广之十六世孙,唐朝皇帝李渊也自称李广后人,诗仙李白也自称李广之后。

在汉匈战争史上,汉武帝时期的名将卫青和霍去病被誉称为“帝国双璧”,他们共同完成了武帝讨伐匈奴的主要战役,几乎消灭了匈奴军队的主力,实现了“漠南无王庭”的伟业,同时,也成就了各自的千古英名。但是,以李广为代表的一些将军,一生与匈奴作战,却终未封侯。

唐朝著名诗人王勃曾在《滕王阁序》里写道“冯唐易老,李广难封”。千百年来,李广成为怀才不遇的典型,而王维更是以一句“卫青不败由天幸,李广无功缘数奇”作为这场两千年前的封侯之争的结论。

有些人认为李广为人阴险、残暴,此般见解一般根据两件事情而来。第一件,李广曾诱降陇西羌族叛军,然后把降卒800余人全部杀死。

杀俘虏自古是犯忌讳的,有“杀降不祥”之说,而且在当时认为是战争罪行。李广不能封侯也被当时著名的相士王朔认为是上天对他杀降的惩罚。

第二件,李广曾经公报私仇,杀掉了一个与他有过节的军官。李广战败丢官后,有次打猎经过南山,耽误了返回的时辰。

按照规定,入夜后要封关不许通行,于是把守霸陵的校尉禁止他通过。李广要求通过,并称自己以前是将军。

亭尉对答:“现任的将军都不能通过,何况是以前的?”李广因此记恨在心,后来任右北平太守时,以人事调度的名义将霸陵尉招至自己辖内借机杀死。此外,历史上对李广的欣赏多出自文人,兵家少有对李广的赞誉之词。

李广一生对匈奴大小交战七十余次,能够拿上台面的胜仗却屈指可数,史书记载的更多是个人英雄主义的行为(如夺马出逃、神弓怯敌、力射石虎等等),而损兵折将、兵败不敌的次数却也。